술은 인간에게 독일까요? 아니면 약일까요? 이에 대한 느낌과 해석은 사람마다 각양각색일 터입니다. 술은 일반적으로 담배와 함께 근심을 덜어주는 좋은 도구로 인식되어 왔으나, 그 반대로 술을 평화와 질서의 적으로 단정하는 부정적 견해도 적지 않았습니다. 우리가 그것을 어떻게 다루고 이용하는가에 따라서 인식은 천차만별로 나타났습니다. 하여간 술은 인간에게 있어서 힘든 시절을 견디고 지탱하게 해주는 효과를 지니고 있으므로 담배와 더불어 근심을 없애는 소우(銷憂)의 기능으로서 그 유익한 역할을 일단은 수긍할 수밖에 없습니다.

|

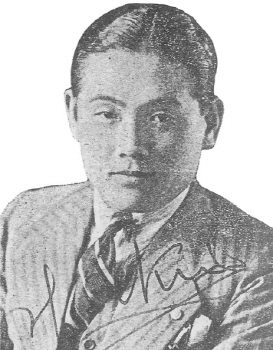

| 선술집 풍경을 부른 가수 김해송 ©문화콘텐츠닷컴 |

술안주, 작부, 술꾼들 군상 생생하게 그려낸 1938년 가요 ‘선술집 풍경’

1938년 2월, 서울 콜럼비아레코드사에서는 박영호 작사, 김송규 작곡으로 김해송이 불러서 취입한 흥미로운 음반 하나가 나왔습니다. 노래의 곡목은 ‘선술집 풍경’(음반번호 40800)입니다. 이 노래를 유심히 귀 기울여 들어보면 지금으로부터 어언 80년 전, 서울의 뒷골목 허름한 선술집 풍경을 너무도 생기롭게 경험해볼 수 있습니다. 선술집이라면 말 그대로 술청 앞에 서서 간단히 술을 마시게 되어 있는 술집을 이르지만 일반적으로는 설비가 간단하고 가격이 싼 술집을 통틀어 일컫는 말입니다. 어디 한번 가사를 찬찬히 음미해보실까요?

모여 든다 모여들어 어중이 떼중이 모여들어/ 홀태바지 두루마기 온갖 잡탕이 모여 든다/ 얘 산월아 술 한 잔 더 부어라/ 술 한 잔 붓되 곱빼기로 붓고/ 곱창 회깟 너버니(너비아니) 등속 있는 대로 다 구우렷다/ 크윽 어 술맛 좋다(꺽) 좋아(꺽) 좋아(꺽)/ 선술집은 우리들의 파라다이스

모여 든다 모여들어/ 어중이 떼중이 모여들어/ 당코바지 방갓쟁이 닥치는 대로 모여 든다/ 얘 일선아 술 한 잔 더 내라/ 술 한 잔 내되 찹쌀막걸리로 내고/ 추탕 선지국 뼈다귀국 기타/ 있는 대로 다 뜨렷다/ 크윽 어 술맛 좋다(꺽) 좋아(꺽) 좋아(꺽)/ 선술집은 우리들의 파라다이스

모여 든다 모여들어/ 어중이 떼중이 모여들어/ 고야꾸패 조방군이 박박 긁어 모여 든다/ 얘 연화야 술 한 잔 더 내라/ 술 한 잔 내되 네 분 손님으로 내고/ 열다섯 잔 술안주로다/ 매운탕 좀 끓이렷다/ 크윽 어 술맛 좋다(꺽) 좋아(꺽) 좋아(꺽)/ 술집은 우리들의 파라다이스

<선술집 풍경> 전문

|

| 암울했던 식민지 시절, 아픔을 달래주던 막걸리 ©플리커 |

1930년대 후반, 서울에는 선술집들이 많았습니다. 술 종류는 대개 막걸리였지요. 이곳에서 손님상에 내고 있는 술안주의 종류가 흥미롭습니다. 곱창(돼지나 소의 창자), 회깟(소의 간, 처녑, 양, 콩팥 따위를 잘게 썰고 갖은 양념을 하여 만든 회), 너버니(얇게 저민 뒤 양념을 하여 구운 쇠고기, 즉 너비아니), 추탕, 선지국(소피국), 뼈다귀국(돼지등뼈를 고아서 거기에 우거지, 감자 등을 넣고 오래 끓인 국. 살이 워낙 적어서 그릇에 등뼈를 가득 채워 줄 수밖에 없었으니 이런 이름으로 부른 것 같습니다), 매운탕 등이 보이네요.

선술집에서 일하는 여성의 이름도 등장하는데 산월이, 일선이, 연화가 바로 그 주인공들입니다. 술집에서 손님을 접대하며 술을 따르는 여자를 작부(酌婦)라고 하는데, 이 여성들이 바로 그러한 허드렛일을 맡고 있습니다.

해가 뉘엿뉘엿하는 저녁 무렵, 선술집에 모여드는 술꾼들도 별의별 군상들이 확인됩니다. 홀태바지(통이 매우 좁은 바지), 두루마기, 당코바지(위는 펄렁하고 밑은 단추 등으로 여미어 딱 붙게 한 일본식 바지, 주로 일본 남성노동자(男工だんこう)들이 입었습니다), 방갓쟁이, 고야꾸패(고야꾸는 곤약, 혹은 일본어로 곤야쿠(こんにゃく)라 부르는 흐물흐물한 음식으로 ‘고야꾸패’란 말은 이미 만취상태로 몸을 못 가누는 술꾼을 가리키는 말), 조방군이도 보이네요. 그들은 조방꾼, 즉 기녀들에게 생활비를 대주고 살 집을 마련해주면서 웃음과 몸을 팔아 돈을 벌게 하고 이익을 가로채던 하층민의 한 부류. 이들을 일명 ‘기부(妓夫)’라고 불렀으며, 기방에서 걸핏하면 일어나는 여러 곤란한 일들을 해결해주었습니다. 그래서 기녀와 조방꾼은 악어와 악어새의 공생관계와도 흡사합니다.

이들 모두를 통칭하여 ‘어중이떠중이’ 즉 온갖 잡탕의 군상으로 일컫고 있네요. 각 방면에서 마구 모인, 변변하지 못한 여러 사람을 통틀어 얕잡아 이르는 말이기도 하지요. 자기입장이 분명하지 않고 모호하며, 할 줄 아는 것이 별로 없어 사회적으로 쓸모가 없는 사람도 어중이떠중이라 불렀습니다.

|

| 술꾼들의 허기를 채워준 곱창과 해물파전 ©플리커 |

암울했던 식민지 시절의 아픔과 시대사(史) 절절하게 묻어나

자, 어떻습니까? 이만하면 1930년대 후반, 난세(亂世)의 선술집 풍경이 그림처럼 머리에 떠오르지 않습니까? 그들은 선술집을 술꾼들의 파라다이스라고 지칭합니다. 음주의 방식에는 절제와 겸손이 없습니다. 술꾼들의 주량에는 예나 제나 거의 무한정이지요. 한 잔이 열다섯 잔이 되고, 1차가 2차, 3차로 줄기차게 이어집니다. 가사의 후반부에는 선술집에서 들리는 왁자지껄한 소리가 실감나게 들려옵니다. 술꾼들의 술맛에 대한 연이은 감탄과 딸꾹질(술꾼들이 너무 급하게 술을 많이 마셔서 위가 지나치게 팽만되어 나는 소리) 및 작부에게 마구 외쳐대는 혀 꼬부라진 소리까지 줄곧 들려옵니다. 마치 그 선술집 한쪽 구석에 우리가 앉아서 함께 술을 마시는 것 같은 현장감마저 느껴집니다.

술집과 술꾼이란 예로부터 시대와 공간을 초월해서 존재했을 터이지만 이 노래가 출현했던 1938년 부근으로 거슬러 올라가보면 우리 민족이 일본의 식민지백성으로서 정상적인 삶을 살아가기가 참으로 혼란하고 암울했던 시절임에 틀림없습니다. 일본군 육군지원병령(陸軍志願兵令)이 공포되어 이 땅의 청년들이 강제징발을 당하게 되었지요. 총독부에서는 일본어를 국어로 부르게 하면서 항시 상용하도록 강압했지요. 틈만 나면 방공훈련, 등화관제란 명목으로 전체 주민을 전쟁과 공포의 분위기로 휘몰아 넣었습니다. 그 이듬해에는 한국인의 성명을 아예 일본인의 그것으로 바꾸게 하는 창씨개명(創氏改名)이란 것도 강요되지 않았습니까? 시대가 이처럼 암담했으니 ‘할 짓이라곤 술 마시는 일 뿐이었다’라는 말이 반드시 술꾼들의 군색한 변명만은 아니었을 것입니다.

오늘은 모처럼 한잔 술을 부어놓고 일제말 선술집의 술청에서 들려오던 왁자지껄한 소리와 분위기를 떠올리면서 이 노래를 들어보시는 것은 어떨까요? 하찮은 것이라 여기던 가요작품 속에 이처럼 시대사(時代史)의 실감나는 풍경이 들어있다는 것이 놀랍기만 합니다.[논객닷컴=이동순]

'이동순 교수 옛노래 칼럼' 카테고리의 다른 글

| 삶의 분별을 일깨우는 노래 ‘앵화폭풍’-이동순의 그 시절 그 노래 2016.04.01 논객닷컴 (0) | 2016.12.19 |

|---|---|

| 1930년대 신혼풍속도-이동순의 그 시절 그 노래 2016.03.03 논객닷컴 (0) | 2016.12.19 |

| 왕평 무덤에 묘비를 세우다-이동순의 그 시절 그 노래 논객닷컴 2015.12.28 (0) | 2016.12.19 |

| ‘진주라 천리 길’의 가수, 이규남-이동순의 그 시절 그 노래 논객닷컴 2015.11.27 (0) | 2016.12.19 |

| ‘낙화유수’와 김영환의 생애- 이동순의 그 시절 그 노래 논객닷컴 2015.10.28 (0) | 2016.12.19 |